Por Alfonso Insuasty Rodríguez

Tras una retórica de ruptura con Washington, el gobierno de Gustavo Petro reconfigura su política exterior hacia una cooperación militar clásica con Estados Unidos. Este giro actualiza el paradigma securitario del Plan Colombia, deja al país como la plataforma de proyección militar en el Caribe y el norte de Suramérica, y da continuidad a la subordinación estratégica, particularmente contra Venezuela.

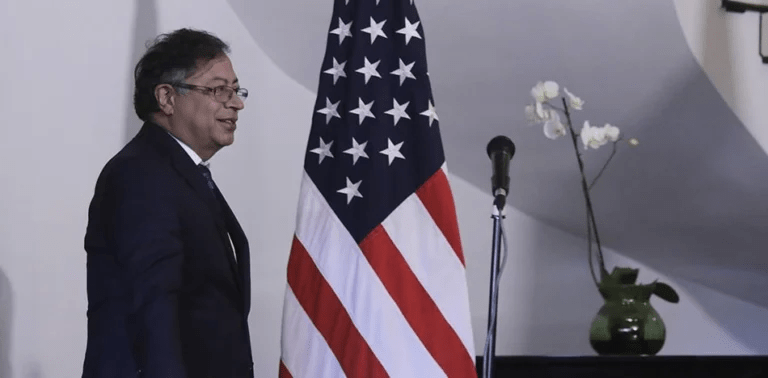

La relación entre Colombia y Estados Unidos bajo el gobierno de Gustavo Petro se define por una tensión irresuelta: rupturas discursivas en el plano simbólico, continuidades estructurales en el estratégico.

Petro construyó una imagen internacional de confrontación con el poder estadounidense —particularmente desde sus posicionamientos sobre Palestina, la crisis climática y el fracaso del prohibicionismo—, pero en el terreno de la política estatal vuelven a ser visibles las señales de reacomodo pragmático con Washington, especialmente en seguridad, narcotráfico y cooperación militar.

Esta ambivalencia tiene raíces históricas. La relación bilateral se institucionalizó con el Plan Colombia (2000), presentado como estrategia antidrogas, pero que operó como reingeniería militar del Estado colombiano, funcional a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y a una doctrina de contrainsurgencia dirigida no solo contra actores armados, sino también contra procesos de organización social en los territorios.

Numerosos estudios y organismos de derechos humanos han documentado cómo este modelo profundizó la militarización, facilitó violaciones sistemáticas de derechos humanos, fortaleció estructuras paramilitares en connivencia con sectores de la fuerza pública y dio lugar a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos». Todo ello degradó el conflicto armado sin resolver las causas estructurales del narcotráfico, la violencia rural ni la desigualdad territorial.

Del enfrentamiento retórico al pragmatismo diplomático

Petro alcanzó notoriedad global por confrontar públicamente a Donald Trump, recurriendo a analogías que lo situaban como posible blanco de presiones imperiales y evocaban experiencias latinoamericanas de intervención externa.

Tras episodios de alta tensión —amplificados por una diplomacia de redes sociales marcada por señalamientos, amenazas cruzadas, la inclusión del presidente colombiano en la «lista Clinton» y advertencias de Trump sobre «hacer algo malo» contra Colombia—, el clima bilateral se deterioró en el contexto de la invasión a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Pocos días después, en enero de 2026, vino la recomposición acelerada. Una llamada «constructiva» entre ambos mandatarios, celebrada enfáticamente por Petro, derivó en una reunión bilateral programada para febrero en Washington, precedida por encuentros del ministro de Defensa colombiano con altos funcionarios estadounidenses.

La agenda resulta inequívoca: cooperación antidrogas, seguridad regional y, explícitamente, Venezuela. Este viraje confirma que el discurso antiimperialista opera en el plano comunicacional, mientras persiste un pragmatismo alineado con los marcos tradicionales de cooperación militar de Washington.

El distanciamiento de Petro respecto a Venezuela profundiza la contradicción: califica a Maduro como dictador, rechaza asistir a su posesión, guarda silencio ante su secuestro y el de Cilia Flores, y avala acciones militares bajo el argumento de combatir al ELN en la frontera. Todo evidencia un desplazamiento hacia la narrativa de seguridad regional impulsada por Estados Unidos.

La lucha antidrogas como coartada geopolítica

La reactivación del discurso antidrogas como justificación de presencia militar estadounidense en la región constituye el aspecto más problemático. Atribuir la conflictividad fronteriza exclusivamente al ELN y al narcotráfico reproduce una explicación reduccionista que omite factores históricos, sociales, económicos y geopolíticos estructurales.

Esta narrativa recupera los supuestos del Plan Colombia: externalización del conflicto, negación de la identidad política insurgente, reducción a amenaza criminal-militar. Se desconocen así los aprendizajes de seis décadas de guerra interna.

El enfoque contradice abiertamente los principios de Paz Total (Ley 2272 de 2022), las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, que subrayan la necesidad de solución integral, transformación de la doctrina militar, sustitución voluntaria de cultivos y fortalecimiento de la soberanía territorial.

Agrava el panorama la profundización de vínculos con la OTAN durante este gobierno, incluyendo cesión de centros de formación y alineación doctrinal con un bloque militar asociado históricamente a intervenciones armadas. Todo contrasta con una retórica presidencial que sugirió distanciamiento sin materializarlo en decisiones estructurales.

La política exterior de Petro oscila entre retórica emancipadora y praxis que reproduce subordinación estratégica. Al legitimar indirectamente la intervención estadounidense y responsabilizar exclusivamente a actores armados internos de las tensiones regionales, el gobierno debilita su propio discurso y abre la puerta a la reedición del modelo de guerra que históricamente ha producido más violencia, dependencia y fractura regional.

La paz no se construye profundizando alianzas militares con quienes han sido actores centrales en la prolongación y degradación del conflicto colombiano.

Sin soberanía, sin ruptura real con el paradigma de guerra y sin coherencia entre discurso y práctica, no habrá paz posible.

Fuente: https://www.telesurtv.net/opinion/petro-del-antiimperialismo-al-plan-colombia/