por Francisca Yáñez

Hay libros que no buscan clausurar debates, sino abrirlos con generosidad. Plan Cóndor: viejos secretos, nuevos hallazgos, de Francesca Lessa y Sebastián Santana, pertenece a esa categoría rara de libros que iluminan sin estridencias, que cuestionan sin moralismos, que invitan a revisitar lo que ya creemos conocer. Su aparición ocurre en un momento en que el negacionismo gana terreno, las simplificaciones circulan con soltura y las certezas históricas —esas que parecían tan sólidas— vuelven a ponerse en disputa. Frente a ese panorama, este título se levanta como un acto de resistencia democrática: una defensa serena pero firme de los hechos, de la memoria y del derecho de las víctimas a no ser borradas del relato público.

La dupla autoral logra algo difícil: un libro de altísimo rigor documental sin renunciar a un lenguaje amable y cercano. Lessa, con su larga trayectoria investigativa, traza un mapa geopolítico preciso de la Guerra Fría en América Latina, las operaciones encubiertas de Estados Unidos, las dictaduras militares y los acuerdos silenciosos que hicieron posible una coordinación represiva transnacional. En estas páginas, el contexto —palabra tantas veces usada como subterfugio para relativizar abusos o diluir responsabilidades — recupera su sentido original: un entramado necesario para comprender la magnitud del horror. Porque si hay algo que el libro demuestra con claridad documental, es que el Plan Cóndor no fue un exceso, ni un daño colateral inevitable, ni una consecuencia natural del clima político. Fue un plan. Diseñado, articulado, ejecutado.

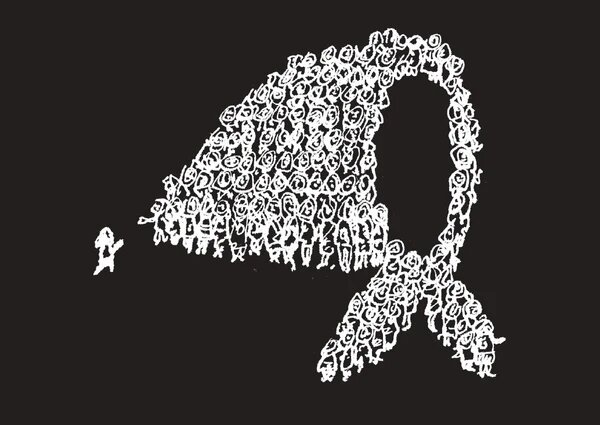

Pero lo que podría haber sido un texto complejo o árido se transforma, gracias al trabajo gráfico de Sebastián Santana, en una lectura sorprendentemente fluida. Sus ilustraciones, registros de archivo y composiciones visuales funcionan no solo como acompañamiento, sino como una forma distinta de acceder al conocimiento de los hechos. Allí donde la palabra explica, la imagen amplifica; donde el dato ordena, el trazo del dibujo humaniza. Ese entramado no solo hace más comprensibles los episodios narrados, sino facilitan un tipo de lectura más intuitiva, casi pedagógica, sin perder un solo gramo de pulcritud.

Esta estructura híbrida —investigación rigurosa + lenguaje accesible + imagen como puente— habilita algo esencial: que el libro sea leído también por quienes no tienen formación en historia, derechos humanos o política latinoamericana. Y justamente ahí encuentra su mayor relevancia. Porque una de las preguntas que nos invita a formular es: ¿cuánto sabemos realmente sobre el Plan Cóndor? Repetimos nombres emblemáticos —Letelier, Prats, Michelini— pero ¿entendemos de verdad cómo funcionó este sistema represivo? ¿Quiénes lo sostuvieron? ¿Qué vidas anónimas, sin titulares ni archivos, forman parte de su estela de dolor?

Lessa y Santana logran recordarnos que la memoria histórica no es un conjunto de consignas. No puede reducirse a la repetición de casos emblemáticos ni a discusiones ganadas en redes sociales. La memoria es más frágil y más profunda. Requiere preguntas incómodas:

¿Estamos permitiendo que palabras como verdad, justicia y memoria se vuelvan clichés vaciados de sentido?

¿Nos basta con repetir relatos ya instalados?

¿Qué hacemos, como sociedad, para enriquecer el debate sobre los derechos humanos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de dictadura?

¿O aceptamos el desafío de mirar más hondo, aunque duela, aunque incomode, aunque nos obligue a revisar narrativas familiares?

El libro aparece así como una herramienta de educación y de debate, de comprensión y de resistencia. Es una obra que debería circular con naturalidad en salas de clase, en seminarios, en el periodismo, en bibliotecas municipales y también —por qué no— en el flujo frenético de TikTok, donde tantas veces la desinformación se disfraza de argumento. Es un libro que pone al alcance datos, fuentes, testimonios y documentos que permiten anclar la discusión en hechos y no en percepciones. Porque la historia reciente no puede discutirse en el vacío; necesita evidencia, necesita contexto, necesita rigor.

El libro describe la amplitud del daño. Desde el crimen de Orlando Letelier en Washington —un golpe internacional que reveló ante el mundo la extensión del terror estatal— hasta las historias mínimas, silenciosas, de exiliados desaparecidos cuyos nombres apenas quedaron registrados. Lessa y Santana logran un gesto difícil: devolver identidad a quienes el terror quiso borrar, narrar sin morbo, informar sin deshumanizar.

Quizás su mayor mérito sea que no empuja al lector hacia trincheras, no le dice qué debe pensar. Lo que hace, con admirable (y amable) claridad, es ofrecer herramientas para comprender, para argumentar, para distinguir entre hecho y relato interesado. Herramientas para conversar con quienes creen que “esto pasó hace mucho tiempo”, para matizar discusiones que hoy se polarizan con facilidad, para proteger la memoria en un tiempo donde la negación y la manipulación circulan con tanta naturalidad.

Porque este libro no defiende una postura: defiende la verdad histórica. Y la verdad —cuando se la investiga, documenta y presenta con la seriedad que aquí se demuestra— es siempre un acto ético. Deja claro que el pasado no es un territorio muerto, que la memoria es ese extraño tiempo que es todos los tiempos a la vez. Sigue interpelándonos hoy. Sigue moldeando nuestras democracias. Entender el Plan Cóndor es vernos en un espejo, entender que se trata de historias de personas que forman parte de nuestros paisajes, que convivimos con sus amigos, sus familias o, probablemente, nos topamos con un sobreviviente mientras estamos comprando el pan, entender que sus efectos habitan en lo cotidiano más que en los archivos de una causa o en un titular redactado para contaminar.

En momentos en los que se pretende relativizar la violencia política, Plan Cóndor: viejos secretos, nuevos hallazgos emerge como un recordatorio luminoso y firme: la memoria no es solo un derecho; es un deber. Es una brújula, un testimonio, un mapa y también una advertencia. Una invitación a cuidar el pensamiento y a no aceptar jamás que el exterminio, la tortura o la desaparición puedan presentarse de nuevo como respuesta política. Un deber hacia quienes murieron, hacia quienes sobrevivieron, hacia quienes nacieron después y heredaron una historia. También un deber hacia quienes vendrán.